Washington Post : la nostalgie n’est pas un business model

La brutale saignée du Washington Post est le résultat d’une obsolescence prévisible. Elle illustre aussi les relations compliquées entre un actionnaire unique (et riche) et le média qu’il contrôle.

• • • La version bullet points :

• Nous avons tous été envieux de la puissance et de la notoriété du Washington Post. Mais c’était une autre époque. Le Post est aujourd’hui frappé d’obsolescence.

• Le journal est aussi victime du retournement politique de son propriétaire, Jeff Bezos, créateur d’Amazon, aujourd’hui fidèle serviteur de Donald Trump , comme une grande partie de la Big Tech.

• Ses tourments sont aussi la conséquence d’une coupable tolérance aux pertes financières (un quart à un tiers de son chiffre d’affaires) qu’un management médiocre n’avait aucun espoir de combler.

• La situation du journal illustre enfin les relations par définition compliquées entre un actionnaire richissime et unique, sujet à des changements d’avis radicaux.

• • • La version Longue

Il faut arrêter de pleurnicher sur le Washington Post. Oui, ce fut un journal formidable ; oui, il a bercé toute une génération, spécialement la mienne, avec Les Hommes du Président (le film et le livre) et toute la mythologie associée aux grandes oppositions entre la presse américaine et les pouvoirs en place. Le cas du Watergate n’est pas isolé : il faut regarder l’excellent documentaire Cover-Up sur Netflix consacré au grand enquêteur Seymour Hersh.

Oui, c’était la grande époque du journalisme intrépide, celle où General Motors menaçait le Wall Street Journal de retirer sa pub suite à une couverture défavorable, pour s’entendre dire “Allez-y, ne vous gênez pas” ; aujourd’hui la tendance des patrons de rédaction serait plutôt de s’excuser de l’offense et de tancer leurs journalistes.

J’ai comme tout le monde admiré et envié le Washington Post ; il y a encore une dizaine d’années j’avais organisé avec la direction des Echos un pèlerinage sur place. Le Post ressemblait encore à un rêve de journal, alliant modernité, puissance éditoriale et économique avec un média soutenu par un actionnaire aux poches insondables (c’était peu de temps après le rachat par Jeff Bezos).

Mais cette époque est révolue. Pour de bon. Et il y a plusieurs grandes raisons à cela.

1. Le contexte politique américain. Il est marqué par l’extraordinaire allégeance de la sphère technologique au trumpisme ; j’ai déjà évoqué cette reptation générale dans mon dernier Episodiques (Taper sur Apple ou Netflix pour résister à Trump) et avant dans Les Echos (cf. La conjuration des Tech Bros). Cette obédience a eu pour effet de libérer la pire brutalité en termes de management : on ne peut que compatir au sort de l’envoyée spéciale du Post en Ukraine, qui se retrouve virée par un simple SMS.

Aujourd’hui aux Etats-Unis, les chiens sont lâchés contre la presse. Les rédactions sont tétanisées à l’idée de se trouver dans le viseur de la vendetta permanente de Trump. Les grands quotidiens sont la cible de trois procès géants assortis de demandes astronomiques de dommages & intérêts : 25 milliards de dollars réclamés au New York Times pour ses révélations sur les finances du président et 10 milliards pour le Wall Street Journal. Les chaînes de télévision, affiliées à des grands groupes soumis à des approbations administratives en tous genres, ont depuis longtemps courbé l’échine.

Dans le même temps, la police n’hésite plus à arrêter des journalistes sur le terrain ou à perquisitionner leur domicile et saisir leur matériel. Ce n’est là qu’une conséquence du recul démocratique global dont le corollaire est une attaque généralisée contre les médias (cf. How democracies are using autocratic tools to muzzle journalism dans The Economist).

2. Le contexte économique. Il est, ce n’est rien de le dire, nettement défavorable aux médias.

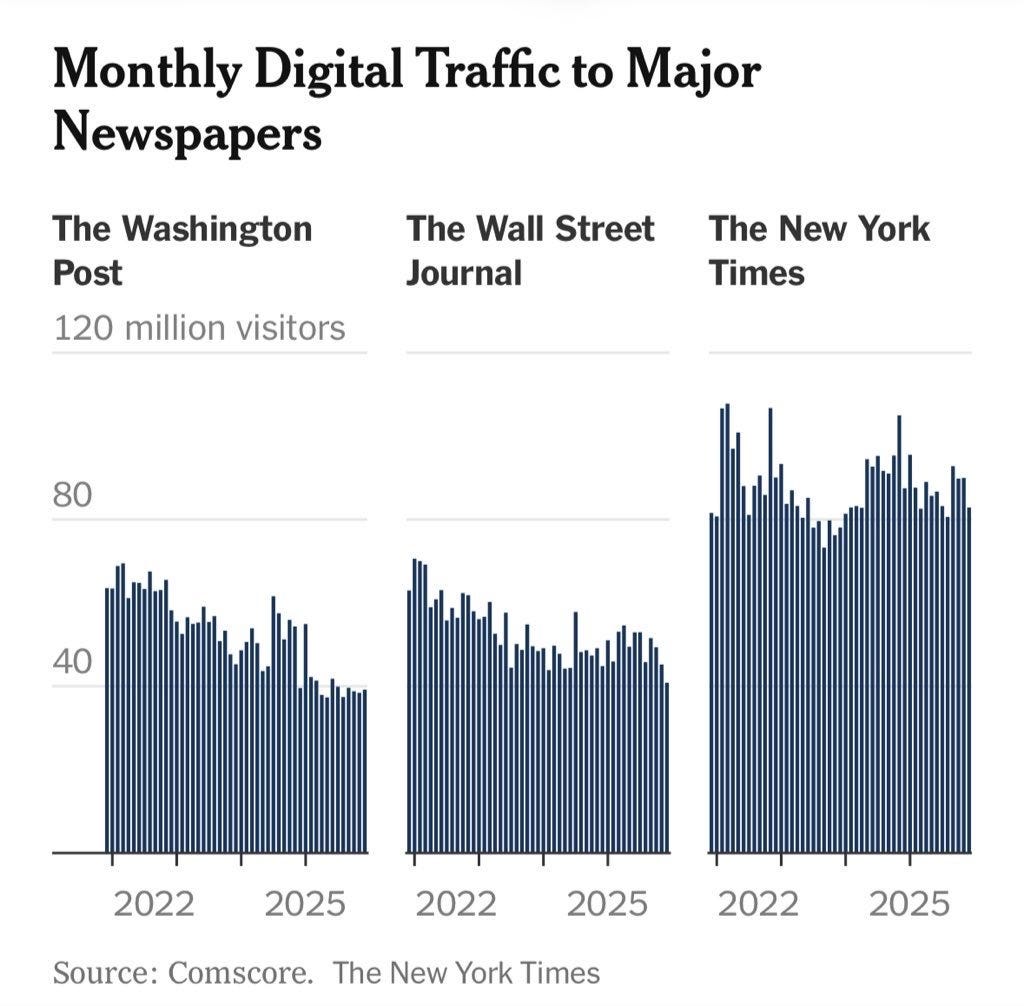

Les audiences numériques se tassent, sauf pour le New York Times qui tire les bénéfices d’une excellente exécution et de la prime au leader qui prévaut dans les médias encore plus que dans les autres secteurs.

Les lecteurs migrent massivement ailleurs : la moitié d’entre eux puisent leur information sur les réseaux sociaux (dont ils se moquent de l’indigence éditoriale). Une grande partie transhume aussi vers les podcasts et YouTube ; la plateforme vidéo de Google a réalisé l’an dernier 60 milliards de dollars de chiffre d’affaires avec une audience de 2,7 milliards d’utilisateurs et surtout 325 millions d’utilisateurs payants, ce qui signifie qu’en terme d’arbitrage budgétaire individuel, elle concurrence les autres plateformes… et l’information.

L’IA va finir le job et sera le dernier clou sur le cercueil de la presse en captant une grande partie de la recherche d’information avec une rentabilité illusoire pour les médias.

Dans le compte d’exploitation du Washington Post, ce fut une déflagration : 77 millions de dollars de pertes en 2023, 100 millions en 2024, au moins autant l’an dernier. Le tout pour un chiffre d’affaires (non divulgué) estimé entre 300 et 600 millions. Autrement dit un ratio intenable. Même pour le mental d’un milliardaire.

3. Le mythe du mécénat sans limite suggère qu’une personne ayant 230 milliards de dollars de fortune personnelle comme Jeff Bezos, doit éponger les déficits quelle que soit l’ampleur de ceux-ci.

Je suis en total désaccord avec ça. J’ai entendu cette antienne toute ma carrière : dans mes jeunes années à Libération — “Jérôme Seydoux peut et doit payer” pour les déficits chroniques du journal — même chose plus tard, au Groupe Les Echos avec Bernard Arnault à propos des pertes du Parisien. L’incapacité à préserver une exploitation un tant soit peu équilibrée donne immanquablement lieu à une perte de crédibilité du management et de la rédaction vis-à-vis d’un actionnaire qui finit toujours par perdre patience et par imposer des coupes sombres. La pire des situations : l’embauche d’un cost-killer sans projet de développement crédible. Dans la presse, c’est la recette du désastre — elle est fréquente.

Le déficit d’exploitation est une maladie pernicieuse dont on ne guérit jamais. Son effet est cumulatif. Il secrète des toxines dans la conduite d’un business et finit par se payer un jour ou l’autre par une cession ou une reprise en mains féroce de l’actionnaire. Une perte est une perte surtout quand elle est aussi massive que celle du Post sans espoir d’amélioration.

A l’inverse, j’ai travaillé des années pour le groupe de presse scandinave Schibsted, détenu à l’époque par une riche fondation. Les pertes d’exploitation n’étaient tolérées que si elles étaient associées à des projets de développement. Ceux-ci étaient souvent difficiles à défendre devant des comités de direction et au conseil d’administration, mais on y arrivait.

• • •

Ce lundi 9 février, j’étais sur France Inter dans le magazine de Sonia Devillers. Titre (prometteur) de l’émission : Washington Post : les milliardaires ont-ils tous les droits sur les médias qu’ils possèdent ? J’étais face à Julia Cagé, professeure d’économie et spécialiste du secteur. Discussion intéressante, l’universitaire connaît bien son sujet et le débat était bien mené. Évidemment, nous ne partageons pas la même vision sur la rentabilité impérieuse d’une entreprise d’information, le rôle de l’actionnaire, ni sur les devoirs d’un milliardaire (le lecteur jugera les arguments). J’ai d’ailleurs un peu cassé l’ambiance lors que j’ai estimé que le Washington Post était victime de sa propre obsolescence.

Ma conviction est qu’aujourd’hui, un média doit ajuster son périmètre à la taille et à la structure du marché qu’il peut servir de façon rentable.

Personne ne demande des marges comparables à celles de la tech (30%~40%), mais il faut une profitabilité minimale. Cela impose fatalement une adaptation au dit marché, un ajustement à la capacité du public à payer (le modèle publicitaire ne doit plus qu’être considéré comme modeste : même au New York Times, la pub ne compte plus que pour 20% des recettes).

Cela nécessite souvent de réduire certaines ambitions — par exempe, on se fiche que le Post ne couvre presque plus le sport ; si on veut suivre les JO, il y a la chaîne ESPN et YouTube ; en revanche on lui demande de se concentrer sur des domaines ou la valeur ajoutée est indiscutable et donc monétisable. C’est ce qu’on fait des titres comme Axios, Politico, The Atlantic, et ça leur réussit plutôt bien. Le Washington Post doit réduire donc son périmètre : plus aucun marché ne peut supporter une rédaction de 900 personnes — le New York Times, dont on cite, toujours avec les yeux mouillés, les 1700 journalistes, restant une exception.

Quant aux milliardaires propriétaires de journaux, tout dépend de leur agenda et de la stabilité de celui-ci. Le Post a été mal servi avec le retournement de Jeff Bezos (dont je maintiens qu’il aurait été moins radical si les comptes du journal avaient été équilibrés ; il y aurait pu avoir des offres d’acquistion que Bezos aurait eu du mal à ignorer). Il existe des contre-exemples comme Xavier Niel, propriétaire du Monde, jusqu’ici peu interventionniste, mais cette distance tiendra jusqu’à ce que ses ambitions politiques, si elles s’avèrent, lui suggèrent un choix différent.

Enfin il y a le modèle de pure philanthropie, toujours fantasmé en France, mais qui lui aussi a ses contraintes. Mon exemple préféré aux Etats-Unis est celui de ProPublica. Créé en 2007, il a pour origine une riche famille californienne qui avait approché mon ami Paul Steiger, ancien directeur de la rédaction du Wall Street Journal avec un mandat simple : créer un média numérique de bonne tenue éditoriale, non partisan, inattaquable journalistiquement et innovant dans ses méthodes. Steiger a constitué une équipe de premier plan avec des journalistes expérimentés encadrant des jeunes gens doués dans le data-journalisme et la recherche en open source. ProPublica a été initialement doté de 10 millions de dollars (16 millions aujourd’hui), avec comme obligation de s’autofinancer le plus vite possible en allant solliciter des riches donneurs, mais sans qu’aucun ne puisse prendre le contrôle de l’aventure.

Pari gagné : le média a collecté 37 prix parmi les plus prestigieux, dont 8 Pulitzer.

Succès aussi sur le plan économique (chiffres 2024) :

Revenus : $64m

Charges : $45m

Marge : $19m

Aujourd’hui, ProPublica a plus de 100 millions de dollars de réserves. Soit deux années de fonctionnement.

Après, il reste certain que les rédactions ont besoin de protection contre les volte-face des actionnaires uniques. Surtout dans le contexte français des quelques années à venir. Je renvoie à un précédent Episodiques où je défendais l’idée d’un Board of Trustees pour assurer la stabilité éditoriale d’un média. Je résume l’argument :

L’alignement parfait entre un actionnaire/propriétaire et la rédaction est rarissime.

Un écran entre un actionnaire, souvent interventionniste (rares sont ceux qui résistent à la tentation), est indispensable.

Le fonctionnement d’un Board of Trustees :

• L’actionnaire constitue un groupe diversifié d’individus réputés pour leur expérience, leur expertise, et leur indépendance, capables de débattre et de prendre des décisions uniquement en fonction de l’intérêt du média.

• Tous s’engagent sur une charte. J’ai vu ce système à l’œuvre en Scandinavie, et cela fonctionne bien. Dans un journal comme le Guardian, ce système a donné une grande équipe dirigeante avec Alan Rusbridger comme directeur de la rédaction entre 1995 et 2015 —même si le Guardian est aussi un trou noir de pertes.

• C’est le meilleur moyen de régler les grands conflits et de gérer les passations de pouvoir importantes. Lorsque des changements s’imposent, le Board of Trustees crée un comité de sélection qui examine, en toute confidentialité, les candidatures internes ou externes, éventuellement les suscite, passe au crible les projets rédactionnels exactement comme on fait une due diligence sur un projet économique.

• Cela évite la tentation du kolkhoze et le barnum d’une élection interne, avec son cortège de psychodrames, de revanches mesquines contre l’actionnaire et d’humiliations individuelles.

Pour l’heure je n’ai vu aucun média français mettre en place ce système.

— frederic@episodiqu.es

Merci pour ce bon papier. Mais tu es bien sévère. On ne pleurniche pas, on est inquiets. Le licenciement brutal (toujours impressionnant pour un Français) de 300 journalistes est, tu l'expliques bien, du à un climat politique détestable pour les médias d'information, en particulier aux États-Unis, comme le rappelle utilement The Economist qui fait sa couverture sur le sujet cette semaine.

Mais tu poses une question quantitative intéressante. Combien de journalistes au maximum dans un média ? J'en ai une autre pour toi : combien de journalistes minimum par habitant dans une démocratie qui fonctionne ? Mais revenons aux 900 journalistes du Washington Post. La rédaction du Monde compte 500 journalistes, celle des Échos 250 et celle de La Provence 150. Cela montre que la rentabilité n'est pas corrélée au nombre de journalistes. C'est même l'inverse dans cet exemple.

Pour moi, la condition nécessaire de rentabilité d'un média d'information, c'est d'avoir un projet éditorial clair et fort. Le nombre de journalistes, quel qu'il soit, doit être une conséquence de ce projet et non l'inverse. Autrement dit, dire : "il faut qu'on licencie 300 journalistes pour retrouver la rentabilité" est une grossière erreur.

Reste que le modèle économique est compliqué, même si on trouve toujours des contre-exemples (Médiapart, Propublica) : l'information coûte cher à produire et très peu de gens sont prêts à la payer. Les revenus annexes (pub et autres), ne la financent plus. C'est donc le financement de la production de l'information d'intérêt public qu'il faut réinventer, vite. Celui de nos X journalistes par habitants, si on veut préserver une forme de démocratie.

PS. Quelle est la plus grande rédaction de France ? Celle de France Télévisions avec 2000 cartes de presse. Je n'ai pourtant jamais eu l'impression d'être informé par France2 ou France3. Mais le service public de l'information est un autre sujet... ou pas.

La gouvernance proposée n'est guère diverse de celle qui devrait être là règle pour le service public des médias...